特別展

表千家北山会館開館30周年記念特別展

表千家北山会館開館30周年記念特別展

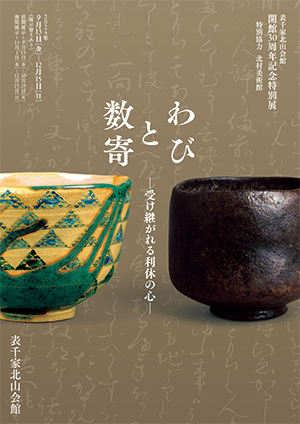

「わびと数寄

―受け継がれる利休の心―」

2024年9月13日(金) ~ 12月15日(日)

千利休は、古来から日本の風土で育まれてきた「和」の心を茶の湯の精神とし、人と人との心の交わりを重んじるわび茶を大成します。

利休の茶の湯は、千家を中心としつつ、大名・武士、禁裏・公家、町衆など、さまざまな人たちによって継承されることとなります。

そのなかで、茶の湯の諸流派が生まれ、また名物道具を珍重し型にとらわれない数寄の茶に親しむ人たちもふえて、茶の湯は豊かな広がりを見せていきます。

しかし、わびと数寄は、表現は異なっていても、その根底にあるものは利休から受け継がれた心そのものといえるでしょう。

この特別展では、茶人の人となりやことばにも注目しながら、わびと数寄の道具が語りかける利休の心を訪ねました。

特別展特集連載

特別展の見どころ(毎月1日と15日連載)- 第1回 二つの茶碗 ―樂長次郎の黒茶碗と野々村仁清の色絵茶碗―

- 第2回 受け継がれる利休の心

- 第3回 利休七哲 古田織部 ―織部松皮菱手鉢―

- 第4回 利休の心を受け継いだ茶人たち

- 第5回 いよいよ開幕!

- 第6回 近代茶の湯の幕明け ―明治天皇への献茶―

- 第7回 数寄の茶

- 第8回 二つの棗 ―一閑張棗と大菊蒔絵棗―

- 第9回 あじわう、たのしむ

- 第10回 わびの極致の空間

- 第11回 小間の道具 ―反古張りの席と珍散蓮―

- 第12回 まもなく閉幕 お茶のある暮らし

- 第1回 珠光「わらやに名馬を繋ぎたるが好し」

- 第2回 武野紹鴎「正直に慎み深く奢らぬさまをわびという」

- 第3回 千利休「一期に一度」

- 第4回 千道安「この花入…休(利休)様へお目に懸け…」

- 第5回 元伯宗旦「金銀のへたる中ニ茶之湯在リ、馬屋の中ニ茶之湯在リ」

- 第6回 江岑宗左「茶の湯の根本、さびたるを本に…」

仙叟宗室「心つつまやかにして…心多くに通うべき事か」

一翁宗守「数寄の道は…唯取廻しのきれい成様に」 - 第7回 古田織部「数寄も置合知たるうへにては…なにと置合候ても不苦由」

- 第8回 小堀遠州「名物あたらしとても、かわりたることなし」

片桐石州「心を楽しむ数寄者こそ誠の数寄者…」 - 第9回 金森宗和「茶の湯は根本…わび第一にして…」

- 第10回 常習院宮「風炉ハ奇麗ヲ第一トシテ、…」

近衞予樂院「…面々ノ亭主ノ心ニテ、…」 - 第11回 覚々斎「初雪や心ばかりの茶の湯かな」

如心斎「利休形の茶といふハ常に古風を忘れず…」 - 第12回 松平不昧「客の心になりて亭主せよ」

井伊直弼「一期一会」

| 主催 | 表千家北山会館、京都新聞 |

|---|---|

| 特別協力 | 北村美術館 |

| 後援 | 文化庁、京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都市内博物館施設連絡協議会、NHK京都放送局、京都商工会議所、読売新聞社 |

| 協力 | 三井記念美術館、彦根城博物館、福岡市美術館 |

オンラインギャラリートーク

北山会館へ行こう(学生優待日)

- 2024年11月3日(日・祝) 高校生以上の学生の皆様(ただし25歳未満)を対象に、お一人様一律500円で入館いただきました。

北村美術館四君子苑特別見学

茶の湯文化にふれる市民講座

- 2024年10月19日(土) 「わびと数寄―松平不昧を中心に―」

木下 收 氏(北村美術館館長) - 2024年11月3日(日) 「茶の湯の趣向と心」

熊倉 功夫 氏(MIHO MUSEUM 館長) - 2024年11月30日(土) 「わびと数寄―近代数寄者・松永耳庵を中心に―」

木下 收 氏(北村美術館館長)