開館30周年記念特別展 「わびと数寄―受け継がれる利休の心―」

特別展の見どころ

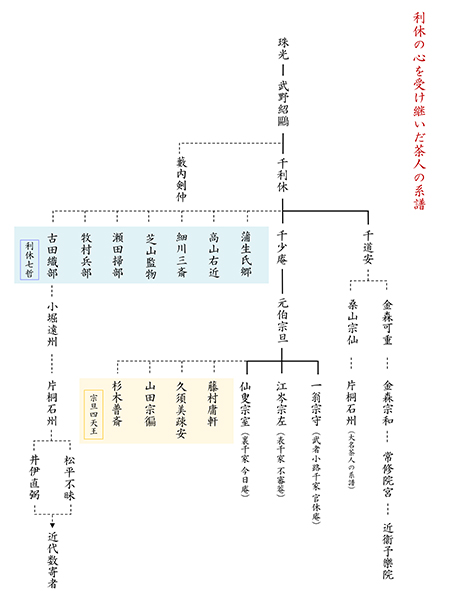

第4回 利休の心を受け継いだ茶人達

「わび」とは正直に慎み深くおごらぬさま。「数寄」とは心を寄せること。

古くは飾り立てずありのままの心で茶の湯そのものを重んじる茶人を「わび数寄(好き)」といいました。

一方、名物道具などを収集し、それらを飾って人を魅了する茶の湯を重んじる茶人を「物(道具)数寄(好き)」といいました。

珠光が初めて茶の湯を「心」を重んじる「茶道」としてとらえてから約100年後。珠光の精神を礎に利休は一服のお茶を通じた心の交わりを第一とする「わび茶」を完成させました。

利休没後、「わび茶」の本流を受け継いで茶の湯そのものに重きを置いた息子達、「わびの心」に加えてもてなしの手段として名物道具を飾る「数寄」の要素を加えた大名茶人、さらには雅やかさをも重視した公家茶人など…

山の頂から海へと流れゆく川の流れのように、さまざまな流儀に枝分かれし、後には武家大名に変わって「近代数寄者」と呼ばれる財界人が台頭するなど、時代と共に茶の湯の形も変化しながら今日に至っています。

展示道具を通じて、茶人達が遺したさまざまな茶の湯の形と、共通して宿り続ける「利休の心」をたずねてみてください。